(Publicado en EL PAÍS, Comunidad Valenciana, 2 de enero de 2001)

(Publicado en EL PAÍS, Comunidad Valenciana, 2 de enero de 2001)

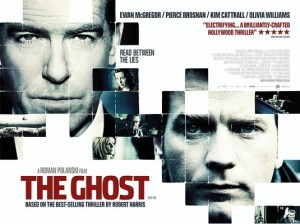

En la memorable novela Mañana en la batalla piensa en mí, Javier Marías crea un personaje, protagonista de la trama, que convierte en escritor y ejerce de negro literario de personalidades ilustres para las que escribe discursos y peroratas. En ocasiones, confiesa, el destinatario del encargo deseaba conocerle para darle instrucciones o impresionarle con su carácter. Marías da paso así a la recreación de encuentro entre este “escritor fantasma” y el Único, inequívoco rey Juan Carlos, quien hastiado de los discursos impersonales que hasta entonces le habían elaborado académicos, columnistas, catedráticos, novelistas célebres y funcionarios, deseaba algo menos mayestático que no le aburriera ni aburriera a los demás y dejara impronta de su paso por el trono.

La ficción, inspirada en situaciones asiduas al desempeño de un escritor, ha sido desbordada por un presente político que se nos puebla de palabras ajenas dichas con convencimiento y suscritas por quienes las retribuyen y se las apropian. El problema surge cuando el verdadero autor de los textos se extralimita al expresar ideas personales o pone escaso esfuerzo en el oficio. Ha sido el caso reciente de la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, “autora” de un artículo en la revista Papeles de Economía Española en el que se sostiene que más de la mitad de los becarios obtienen ayudas públicas gracias a que sus familias defraudan al ocultar el nivel de ingresos económicos. La ministra, que es profesora universitaria, dio el consentimiento para que se publicara con su nombre un artículo que no había dictado, ni argumentado, ni tan siquiera leído después de que lo redactara uno de sus asesores. La ministra ha pedido disculpas por la negligencia del colaborador, el negro que interpretó erróneamente las instrucciones de su gabinete, pero ha considerado perfectamente normal entregar a una publicación especializada un artículo del que ni remotamente se le puede considerar autora, como ella misma ha proclamado al distanciarse de las consecuencias.

Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, “autora” de un artículo en la revista Papeles de Economía Española en el que se sostiene que más de la mitad de los becarios obtienen ayudas públicas gracias a que sus familias defraudan al ocultar el nivel de ingresos económicos. La ministra, que es profesora universitaria, dio el consentimiento para que se publicara con su nombre un artículo que no había dictado, ni argumentado, ni tan siquiera leído después de que lo redactara uno de sus asesores. La ministra ha pedido disculpas por la negligencia del colaborador, el negro que interpretó erróneamente las instrucciones de su gabinete, pero ha considerado perfectamente normal entregar a una publicación especializada un artículo del que ni remotamente se le puede considerar autora, como ella misma ha proclamado al distanciarse de las consecuencias.

Un político de nuestro tiempo, en el curso de las múltiples actividades que debe desplegar, no puede ocuparse personalmente de todas las obligaciones que comporta el cargo. Con frecuencia ha de pronunciar discursos técnicos que requieren la intervención de especialistas, palabras de circunstancias en las que los gabinetes de prensa tanto tienen que ver y discursos protocolarios de muy diversa índole; en suma, cuanto escenifica el ejercicio del poder y su imagen dinámica. Una patina de cultura resulta indispensable a tal fin pero no siempre es suficiente. Bueno es recordarlo cuando se discute sobre la enseñanza de las humanidades en la secundaria y se ignora la formación humanística en una enseñanza superior fragmentada y vorazmente utilitaria.

La ministra de Educación, cuyo problema no ha radicado en la falta de preparación, no ha sido la única víctima de la desidia de un escribidor. Hace unos días y en el transcurso de la inauguración en Castellón de una planta eléctrica, Eduardo Zaplana pronunció un discurso en el que para asombro de la concurrencia confundía sistemáticamente el combustible empleado en las instalaciones, gas natural, con la energía que iba a producirse, electricidad. La diferencia con Pilar del Castillo estriba en que el presidente de la Generalitat no reclamaba la paternidad de las ideas que expresaba. Bien distinto será cuando conozcamos el libro que ha firmado y cuya presentación en sociedad se anuncia inmediata. Podrá comprobarse entonces si el ejercicio del poder proporciona el suficiente estímulo intelectual para transformar al presidente que conocemos en el Anthony Giddens del centro-derecha español, o si ha sido necesario el concurso del gabinete que en la anterior legislatura coordinaba el irremplazable Rafael Blasco.

En cualquier caso, los populares no lo tienen sencillo para alcanzar la calidad de los textos de sus predecesores. En la etapa en que Pilar Pedraza, primero, y Vicente Muñoz Puelles, más tarde, hablaban por boca de Lerma –o que Lerma comunicaba las palabras de Pedraza y de Muñoz Puelles-, la gramática tuvo su recompensa y el discurso político valenciano alcanzó las más altas cotas literarias.

Al “negro” imaginado por Marías resultaba halagador que ministros, directores generales, prelados o banqueros llegaran a convencerse de que las palabras prestadas les pertenecían y que habían salido incluso de sus cabezas. Recuerdo los comentarios que siguieron a una actividad pública en la que tomé parte. Alguien dijo que mi parlamento había sido ajustadamente académico (en otros términos, denso), mientras escuchaba con modesta incomodidad los elogios que se dirigían a la ingeniosa intervención de la autoridad política que nos acompañaba, que por algo sentía como propia. Carlos Solchaga no ha disimulado que puso sonido a los labios que movió Rodríguez Zapatero en el discurso de postulación dirigido al pleno del congreso del PSOE que eligió a éste en julio pasado. Tampoco los socialistas, con alegre despreocupación, han ocultado la identidad del autor de la conferencia en la que el flamante secretario general se reclamaba defensor del socialismo libertario, cuando al incluirla en la página web del partido han conservado las propiedades generales del documento que delatan su elaboración en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense.

Pero no siempre los negros literarios gozan con el éxito de las palabras prestadas. Es célebre el caso del asesor del que fuera ministro de Educación, José María Maravall, hoy un conspicuo columnista de prensa, quien dimitió debido a que su vanidad sufría hasta extremos inadmisibles al ver en boca del político los discursos que escribía sin nunca se revelara la verdadera autoría.

Pero no siempre los negros literarios gozan con el éxito de las palabras prestadas. Es célebre el caso del asesor del que fuera ministro de Educación, José María Maravall, hoy un conspicuo columnista de prensa, quien dimitió debido a que su vanidad sufría hasta extremos inadmisibles al ver en boca del político los discursos que escribía sin nunca se revelara la verdadera autoría.

Desde el punto de vista del público, estamos ante un engaño consentido, algo más pronunciado cuando el usuario de letras ajenas desarrolla pretensiones intelectuales y acepta dictar conferencias y firmar artículos, igual que estampa el nombre en un decreto o en una ley, suponiendo que las ideas y su expresión se rige por idéntico procedimiento que el orden administrativo. Así, el afán por labrarse una reputación de personaje culto ha llevado a José María Aznar a querer emular a Cánovas del Castillo, a Antonio Maura o incluso al conde de Romanones -todos miembros de doctas instituciones además de presidentes del Consejo-, y a prodigarse en conferencias de contenido trascendente, ya sea ante la comisión del centenario del 98, donde impartió la directriz de la celebración, en la Academia de la Historia o a propósito del aniversario de Antonio Maura, como ha sucedido en las últimas semanas.

sea ante la comisión del centenario del 98, donde impartió la directriz de la celebración, en la Academia de la Historia o a propósito del aniversario de Antonio Maura, como ha sucedido en las últimas semanas.

Paso a paso van escribiéndose futuras y apócrifas obras completas, aunque no parece existir el riesgo de que se repita la historia de sir Winston Churchill, a quien al término de la guerra y pese a que no es sencillo delimitar lo que en sus escritos, discursos y memorias hay de él o de sus secretarios, premiaron con el Nobel de las letras, todavía no se sabe si por afán de reconocimiento o por su contribución a la literatura minimalista al narrar el camino hacia la victoria en solo cuatro palabras: “sangre, sudor y lágrimas”. Sin llegar a tanto, bien podría esperarse del líder político un esfuerzo personal para superarse en el afán de expresar lo que piensa y pensar lo que dice.